Bevor Sie diesen Text lesen, ein kleiner Vorschlag: Gehen Sie in die App Ihres bevorzugten Musik-Streaming-Anbieters (oder zu Ihrem Plattenregal) und suchen Sie Kraftwerks „Europa Endlos“ von 1977 raus. Die englischsprachige Version „Europe Endless“ geht auch. Den Techno-Utopismus dieses alten Traumes vom grenzenlosen Europa werden Sie vielleicht gleich brauchen, um die folgenden Zeilen zu verdauen. Fertig? Läuft alles? Gut, dann können wir anfangen.

Vor wenigen Wochen ist in Deutschland eine Studie erschienen, die den europäischen Geist verschreckt hat: Menschen in Grenzregionen denken nicht europäischer als ihre Landsmänner und -frauen im Inland. Das ist das radikal verknappte Ergebnis einer Untersuchung, die Wissenschaftler der Universität des Saarlandes veröffentlicht haben. Und es geht auf den ersten Blick gegen jede Intuition. Wie selbstverständlich ist man doch davon ausgegangen, dass die Idee Europas dort am stärksten ist, wo Menschen jeden Tag die Realität des modernen Europas erfahren. An den heute grenzenlosen Grenzen. Zum Tanken nach Luxemburg, zu DM nach Deutschland, Champagner-Shopping in Frankreich. Austern für alle. Wo sonst stehen die Brutkästen der europäischen Integration? Wenn der europäische Geist irgendwo leben müsste, dann doch hier?

Und dann kommt so eine Langzeitstudie aus Deutschland, 25.000 Teilnehmer, eine Frage („Wie stark fühlen Sie sich Europa verbunden?“) und der ganze Europazauber ist auf einmal weg.

Der Faktor Grenznähe wirkt nicht

Das hat selbst die Forscher überrascht. Moritz Rehm empfängt in seinem Büro auf dem Campus der Saarbrücker Universität. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Soziologie mit Schwerpunkt Europa. Sein erster Impuls, als er das Ergebnis sah: „Vielleicht haben wir einen Fehler gemacht.“ Aber nein, kein Fehler. Die Forscher stoßen auf verschiedene Faktoren, die die Europa-Verbundenheit beeinflussen: ein West-Ost-Gefälle, Einkommen. Allein: Der Faktor Grenznähe lässt sich nicht feststellen.

Wie kann das sein? Tanken doch keine Europäer bei Europäern? Kaufen doch keine Europäer bei Europäern Lidschatten und Rasierschaum? „Ich bin skeptisch, was die Einkaufsmöglichkeiten angeht“, sagt Rehm. „Ob das die Menschen wirklich zu Europäern macht, das bezweifle ich ein bisschen.“ Aber der Forscher hat eine andere These: Es könne durchaus sein, dass die Menschen in Grenzregionen offener sind gegenüber dem Fremden – das schlage sich dann jedoch nicht in ihrer Europa-Idee nieder. Oder anders ausgedrückt: „Es entsteht eine überregionale Identität, die nicht zwangsläufig europäisch ist.“ Luxemburger sein, oder eben Saarländer, Trierer, Lothringer, das könnte heute schon keine rein nationale oder regionale Identität mehr bedeuten, sondern die Ideen und Werte des grenzenlosen Europas mitdenken – auch wenn die Menschen sie nicht als dezidiert europäische Identität wahrnehmen.

Nun kann man nicht über Europa reden und über die EU schweigen. Die Frage nach der Verbundenheit zu Europa ist immer auch eine Frage nach Europa als politisches Projekt. Ausschließen lasse sich das auf keinen Fall, sagt Rehm. „Ich denke sogar, dass die Frage nach der Verbundenheit die Politik mit abdeckt. In der Forschung würde man sagen: Diese Variablen korrelieren stark miteinander.“ Das Eurobarometer erhebt im Auftrag der Europäischen Kommission regelmäßig Zahlen zum Image der EU bei den Bürgern der einzelnen Mitgliedstaaten. Dabei fällt ein Land auf, dessen positiver Blick deutlich über dem Durchschnitt liegt: Luxemburg. Vor: Deutschland. Weit vor: Frankreich.

Das Großherzogtum gehöre regelmäßig zu den proeuropäischsten Ländern Europas, sagt Anna-Lena Högenauer. Sie forscht und lehrt an der Universität Luxemburg. „77 Prozent der Luxemburger sehen die Mitgliedschaft in der EU positiv“, so Högenauer. Dies sei ein typischer Effekt für ein kleines Land, das umringt ist von großen Staaten. „In größeren Ländern kann man sich eher vorstellen, dass Autarkie möglich wäre.“ In Luxemburg geht das nicht. Luxemburg ist zwangsweise eingebunden in internationale Handelsbeziehungen. Auch schon lange vor der EU. 1842 tritt man dem Deutschen Zollverein bei. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs folgt die Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion. Und selbst wenn es die EU morgen nicht mehr gäbe, müsste Luxemburg sofort wieder Bündnisse mit seinen Nachbarländern suchen.

Es entsteht eine überregionale Identität, die nicht zwangsläufig europäisch ist

Der europäische Geist, er ist stark in Luxemburg. Weil man ihn braucht. Weil man von ihm profitiert. Von den europäischen Institutionen im Land, von den vielen Arbeitskräften, die täglich die Grenze zum Großherzogtum überqueren. Aber ist das wirklich alles? Europaliebe als reine Zweckbeziehung? Nehmen wir für einen Moment an, dem wäre so. Müsste diese Liebe dann nicht trotzdem abfärben auf die andere Seite? Auf die vielen Grenzgänger aus Frankreich, Belgien und Deutschland, die für hohe Löhne und gute Renten arbeiten kommen. Da müssten doch irgendwo ein paar Reste europäischer Geist kleben, vielleicht auf dem Asphalt der A31, zwischen Thionville und dem Düdelinger Grenzübergang. Oder auf der A64, kurz vor der Sauertalbrücke.

Pendlerströme verschieben sich

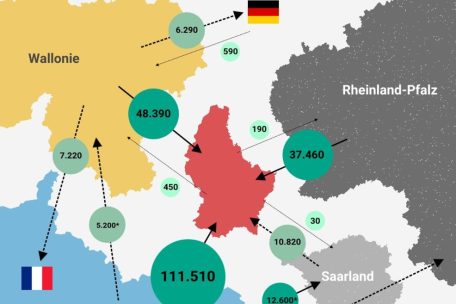

Nirgendwo in der EU gibt es eine höhere grenzüberschreitende Mobilität von Arbeitnehmern als in der Großregion. Diese Pendelströme zu analysieren, ist die Aufgabe der Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (IBA OIE). Marie Feunteun-Schmidt koordiniert die IBA OIE von Saarbrücken aus. Finanziert wird die Beobachtungsstelle von den Arbeitsministerien der Länder in der Großregion, seit mehr als zwei Jahrzehnten werden hier Daten der unterschiedlichen statistischen Ämter zusammengetragen und grenzüberschreitende Werte wie zum Beispiel Beschäftigungsquoten in der Großregion berechnet. Wenn man mehr über Pendler im Herzen Europas erfahren möchte, muss man mit Feunteun-Schmidt sprechen.

Natürlich geht es auf dem Arbeitsmarkt zwischen Luxemburg, Frankreich und Deutschland um Lohngefälle, um Arbeitslosenzahlen. Es geht aber auch um Geschichte, gemeinsame europäische Geschichte. Zu den Hochzeiten der Montanindustrie lagen die Hauptströme der Großregion zwischen Lothringen und dem Saarland, sagt Feunteun-Schmidt. Die Pendler waren Industriearbeiter mit ähnlichen Kompetenzen auf beiden Seiten der Grenze. Mit der Deindustrialisierung ändert sich das. Luxemburg wird zum großen Magneten im Herzen der Region. Noch heute sind die meisten der etwas mehr als 10.000 Franzosen, die nach Deutschland pendeln, ungelernte Industriearbeiter. Die mehr als 100.000 französischen Grenzgänger nach Luxemburg arbeiten hingegen im Verkauf, im Dienstleistungssektor oder bei den Banken. Das Interessante: „Im Saarland gibt es keine Erneuerung der Grenzgängergeneration in der Industrie“, sagt Feunteun-Schmidt. Junge Franzosen pendeln vermehrt nach Luxemburg. Das Gleichgewicht verschiebt sich immer mehr Richtung Großherzogtum.

Bei so viel Austausch auf dem integrierten Arbeitsmarkt muss es doch in der Großregion mehr Verbundenheit mit Europa geben als anderswo? Moritz Rehm muss wieder abwinken: Es sei kein Unterschied feststellbar zwischen Grenzregionen mit vielen und Grenzregionen mit wenigen Pendlern. Was ist da bloß los an den Grenzen, die keine Grenzen mehr sind? Rehm hat eine Vermutung: „Es könnte an der Grenze Aspekte geben, die ein positives Gefühl für Europa ausbalancieren. Dass die realistische Alltagsproblematik der Grenze mit so einem ideellen europäischen Gefühl clasht – und die sich gegenseitig rauskürzen.“

Grenzen haben positive und negative Effekte

„Grenzen haben positive und negative Effekte“, sagt auch Anna-Lena Högenauer von der Uni Luxemburg. Auf der einen Seite gebe es zwar die Menschen, die über die Grenzen hinweg gehen, die den Austausch erleben. Auf der anderen Seite aber stehen Probleme wie Abwanderung und Wohnraumkosten. Für die Großregion bedeutet das: Arbeitnehmer überschreiten die Grenze nach Luxemburg für höhere Löhne. Auf der anderen Seite steigen in Grenznähe aber die Wohnungspreise – auch für die Menschen, die nicht pendeln. „In Grenzregionen entsteht ein ökonomischer Vorteil für Grenzpendler“, sagt Rehm. Sie fahren ins Nachbarland und verdienen besser. „Dadurch entsteht aber auch eine sozioökonomische Diskrepanz zwischen der Bevölkerung, die sich nicht bewegt, der Bevölkerung, die pendelt, und der Bevölkerung auf der anderen Seite der Grenze.“ Immer wieder fordern Politiker aus der deutsch-französischen Grenzregion Ausgleichszahlungen von Luxemburg.

Konkurrenzkampf statt Kooperation

In Grenzregionen gibt es also nicht nur europäische Win-win-Situationen. Man sieht auch, wie reich die Nachbarn sind. Und wie der Reichtum der Nachbarn einen selbst ärmer macht. „Ein Teil der Bevölkerung hat das Gefühl abgehängt zu sein von dem wirtschaftlichen Fortschritt, der Teil des europäischen Projektes ist“, sagt Rehm. Welche politischen Folgen das hat, sieht man, wenn man nach Grand Est schaut. Bei der Präsidentschaftswahl 2022 holte Marine Le Pen und ihr Rassemblement National hier die meisten Stimmen. In Metz und Thionville dicht gefolgt von Jean-Luc Mélenchon, einem nicht weniger europaskeptischen Linken.

Dieses Gefälle zwischen den Grenzgewinnern und den Grenzverlierern wird sich in den kommenden Jahren nur vergrößern.

Bis 2050 werde die Großregion neun Prozent ihrer Bevölkerung verlieren, sagt Feunteun-Schmidt. „Aber die einzelnen Regionen werden sehr unterschiedlich davon betroffen sein.“ Die saarländische Bevölkerung wird in den nächsten 25 Jahren um ein Fünftel schrumpfen. Ebenso die Départements Meuse und Vosges. In Moselle prognostiziert die IBA OIE einen Rückgang zwischen zehn und 20 Prozent, in Meurthe-et-Moselle bis zu zehn Prozent – genauso Trier-Saarburg. Allein Luxemburg wächst – und das drastisch. Bis 2050 soll die Bevölkerung des Großherzogtums um 20 Prozent oder mehr steigen. Luxemburg wird immer mehr zu einer Insel in der Großregion werden. Und: Der Bevölkerungsschwund wird den Fachkräftemangel in der Region noch verstärken. „Vor ein paar Jahren“, sagt Feunteun-Schmidt, „hat man den Fachkräftemangel im Gesundheitssektor gespürt und in der Gastronomie.“ Heute sind alle Branchen betroffen, in allen Teilen der Großregion.

Die IBA OIE hat deshalb die unterschiedlichen Strategien verglichen, mit denen die Länder der Region um Fachkräfte werben. Attraktivität spiele dabei eine große Rolle, so die Leiterin der Beobachtungsstelle. Aber Attraktivität ist ein Nullsummenspiel. Die Attraktivität der einen Region geht auf die Kosten der anderen. Und auch hier liegt Luxemburg ganz vorne. „Die Gefahr ist, dass Konkurrenz entsteht in der Großregion“, sagt Feunteun-Schmidt, „anstelle von Kooperation und Zusammenhalt.“ Für den europäischen Geist sind das keine guten Nachrichten. „Wir müssten mehr zusammenarbeiten.“ Doch das ist nicht so einfach. Es gebe ein ganz grundsätzliches strukturelles Problem, sagt Anna-Lena Högenauer. Außer Luxemburg sind die anderen Regionen der Großregion Teile größerer Länder, sie haben begrenzte Investitionsmöglichkeiten und weniger Handlungsspielraum als Luxemburg, das als souveräner kleiner Staat agieren kann. Auf der anderen Seite der Grenze sind das Saarland und Lothringen Sorgenkinder ihrer jeweiligen Nationen.

Luxemburg ist der wirtschaftliche Motor der Großregion und tatsächlich eine Brutstätte der europäischen Integration. Dem kleinen Land geht es gut im Herzen Europas. Vielleicht zu gut. Wenn der Motor immer stärker wird, besteht die Gefahr, dass das Großherzogtum eines Tages alle anderen abhängen wird. Und dann bleibt auch der europäische Geist auf der Strecke – statt über die Grenzen ins endlose Europa zu schweben.

Interessante Studie, aber haben wir nicht die gleiche Entwicklung in allen Ballungszentren? Demnach wären sie, in erster Linie, Ergebnis einer wirtschaftlichen Entwicklung, die sich auf Metropolen konzentriert, während die umliegenden Regionen "austrocknen" und verarmen? In der Grossregion werden diese Phänomene natürlich dadurch verstärkt, dass zwischen Zentrum und Peripherie Staatsgrenzen verlaufen, und Luxemburg als souveräner Staat dem Kapital besonders attraktive Bedingungen bieten kann.

Europadiktate gibt es auch. Wie unsere Bauern produzieren wird in Brüssel vorgeschrieben. Die TVA, eine europäische Steuer wird immer in ihrem Prozentsatz gewaltiger. Europa produziert Grenzgänger und einheimische Arbeitslose. Europa produziert Lobbyismus und Skandale. Beispiele gab es in der letzten Zeit genug. Ich habe Zweifel beim Abwiegen der Vor- und Nachteile was Europa anbelangt.

Es sind die kleinen Dinge, an denen sich zeigt, dass die Grenzen noch immer Grenzen sind: Warum kostet ein Brief von München nach Hamburg 0,85 Euro, ein Brief von Saarbrücken nach Luxemburg jedoch 1,10 Euro? Warum darf ein in Perl wohnhafter Luxemburger nicht die Dienste eines Ambulanten Pflegedienstes aus Remich in Anspruch nehmen? Warum darf ein in Mondorf ansässiger Lieferdienst zwar nach Troisvierges liefern, jedoch nicht nach Mettlach? Über die Frage, warum Überstunden in dem einen Land steuerfrei sind, dafür aber in dem anderen Land versteuert werden müssen, braucht man nicht mehr zu diskutieren, das wurde an dieser Stelle bereits ausgiebig behandelt.